Landesgartenfachberater Sven Wachtmann empfiehlt ...

Landesgartenfachberater Sven Wachtmann empfiehlt ...

Rasenpflege

Beginnen Sie jetzt mit der Frühjahrskur für den Rasen. Denn der Rasen braucht jetzt Luft und ausreichend Nährstoffe. Für die Luft sorgt das Vertikutieren in Form eines Hand- oder Motorgerätes. Dieses beseitigt den lästigen Rasenfilz. Gräserwurzeln können dann wieder gut durchatmen. Für die Nährstoffe sollte man den Gräsern spezielle Rasendünger bedarfsgerecht zuführen. Am besten eignen sich Langzeitdünger (von 3 bis 6 Monaten) für eine gleichmäßige und dosierte Düngermenge.

Gelbsticker

Foto: Maja Dumat - CC BY 2.0 - flickr

Gelbsticker

Im Frühjahr kommen wieder unzählige geflügelte Schädlinge an Ihren Zimmerpflanzen vor. Von weißer Fliege, Trauermücken über Blattläuse aber auch Minierfliegen. Abhilfe schaffen Gelbsticker, die aus der natürlichen Schädlingsbekämpfung stammen. Diese Schadinsekten werden geradezu magisch von der gelben Farbe angelockt und bleiben dann am Leim kleben.

Weißdornenrostpilz alias Wacholderrost

Sporenlager

Zu dieser Jahreszeit sind an immergrünen Pflanzen die Rostpilze gut zu erkennen. Es handelt sich um den Kiefernblasenrost und den Wacholderrost. Befallene Teile bzw. ganze Pflanzen sollten restlos entfernt werden.

Rindenmulch - Quelle: Pixabay

Rindenmulch

Damit der Boden nicht zu schnell austrocknet, wird er mit Rindenmulch abgedeckt. Es erspart Ihnen im Sommer häufiges Gießen und unerwünschtes Unkraut. Den Rindenmulch können Sie unter Obstbäumen aber auch in Pflanzungen einbringen. Die Aufbringungsstärke sollte nicht über 10 cm liegen, andernfalls schadet es den Pflanzen. Vor der Aufbringung empfiehlt es sich, dem Boden eine Stickstoffhaltige Düngergabe zu geben. Rindenmulch ist zudem sehr dekorativ.

Stauden - Quelle: Pixabay

Stauden und Gehölze pflanzen

Von März bis Mitte Mai ist eine günstige Zeit, Stauden und Gehölze zu pflanzen oder durch Teilen die Stauden zu verjüngen und hierdurch zu vermehren.

Rhododendron - Quelle: Pixabay

Rhododendron düngen

Wer dunkelgrüne, gesunde Rhododendren mit gutem Blütenansatz möchte, muss seine Pflanzen bis Mitte April gezielt düngen. Geeignet sind hierfür spezielle Rhododendrondünger auf mineralischer oder organischer Basis. Gut erweist sich auch, wenn Sie eine kleine Gabe von Bittersalz hinzugeben. Nicht zu vergessen, dass der Boden sauer sein muss, um die Nährstoffe gut zu verarbeiten.

Obstgehölze

Um noch mehr Früchte an Ihren Obstgehölzen zu erhalten, sollten Sie die Äste in eine waagerechte Position bringen. Versuchen Sie die Äste mit Gewichten zu beschweren, mit Hölzern abzuspreizen oder mit einer Schnur nach unten zu ziehen.

Ansteckung und Verbreitung vermeiden

Der Berliner Senat hat für Berlin die „Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“ überarbeitet. Die Verordnung trat am Montag, 23. März 2020, in Kraft. Was müssen Gartenfreunde wissen?

„In erster Linie ist den Schutzmaßnahmen der Landes- und Bundesregierung unbedingt Folge zu leisten“, erklärt Michael Matthei, Präsident des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e. V. „Jeder muss bedenken: Es geht um unser aller Gesundheit und Leben. Die aktuellen Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen sind definitiv einzuhalten“, führt Matthei aus. „An dieser Stelle bedanke ich mich bei unserem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und der gesamten Senatsverwaltung für ihren unermüdlichen Einsatz in der aktuellen Krisenzeit“, so der Präsident weiter.

Darf ich in den Garten gehen?

Das ist eine Frage, die sich viele Gartenfreunde derzeit stellen. Der Paragraf 14, Absatz 3, Buchstabe k der oben genannten Verordnung ist dabei wichtig. Hier der Auszug aus der

Verordnung

über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin

(SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-EindmaßnV)

vom 22. März 2020

Aufgrund des § 32 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert

worden ist, wird verordnet:

Auszug:

§ 14

Kontaktbeschränkungen im Stadtgebiet von Berlin

(2) Das Vorliegen von Gründen, die das Verlassen der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft nach den Bestimmungen dieser Verordnung erlauben, ist gegenüber der Polizei und den zuständigen Ordnungsbehörden glaubhaft zu machen. Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.

(3) Gründe im Sinne des Absatzes 2 sind insbesondere

...

k) die Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Flächen

Keine Zusammenkünfte

In Kleingärten werden „gärtnerische Flächen“ bewirtschaftet. Daher können Kleingärtner ihre Gärten zur kleingärtnerischen Nutzung aufsuchen. „Trotzdem sind Zusammenkünfte in den Kolonien nicht durchzuführen. Natürlich dürfen jetzt auch keine Feste oder andere Vereinsveranstaltungen durchgeführt werden“, so der Präsident der Berliner Gartenfreunde.

Parzellen sind kontaktarmer Raum

Kleingärten sind derzeit für ihre Nutzer, besonders für die Kinder und Senioren, ein kontaktarmer Raum – jetzt im positiven Sinne. Sie sind zwar in freier Natur, aber sind ungefährdeter als in Parks oder anderen öffentlichen Anlagen und können so der räumlichen Enge einer Wohnung entfliehen. Berliner Kleingärten sind in dieser Zeit für mehr als nur 70.000 Pächter ein Ort der frischen Luft, der Naturnähe, der Bewegung und der Beschäftigung – mit Familien und Partnern geschätzt für 300.000 Menschen.

Gärtnerischer Anbau in Krisenzeiten

Berlin kennt viele Krisenzeiten und die eigene Versorgung durch die kleingärtnerische Nutzung ist für die Stadt schon mehrmals ein wichtiger strategischer Aspekt gewesen. „Deshalb können die Parzellen für die kleingärtnerische Nutzung aufgesucht werden“, erläutert Michael Matthei und knüpft an die obige Verordnung des Berliner Senats an. „Jetzt und in den nächsten Wochen muss der Anbau vorbereitet und Beete gepflegt werden“, erläutert der Landeschef, der selbst einen Kleingarten in Charlottenburg hat. „Wir Kleingärtner besitzen mit der kleingärtnerischen Nutzung ein wichtiges Instrument zu unserer eigenen und familiären Versorgung. Und die Berliner Kleingärtner waren in der Vergangenheit immer bereit, ihre Verantwortung zu übernehmen. Bleiben wir dieser Tradition bitte treu“, appelliert Matthei an alle Berliner Kleingärtner.

Ehrenamtlicher Einsatz

Natürlich ist ehrenamtlicher Einsatz jetzt besonders gefordert. Es sind diese selbstlosen und unentgeltlichen Tätigkeiten und Leistungen, die ein Gemeinwesen zusammen und am Laufen hält. Und das Gemeinwesen ist nichts anderes als eine große Familie. Über unsere Vereine und Verbände hinaus gilt: Je mehr Menschen helfen und sich der aktuellen Herausforderung stellen, desto besser werden wir durch diese schwere Zeit kommen.

„Daher gilt mein besonderer Dank auch allen ehrenamtlich Tätigen, aber auch allen Freiwilligen, ohne deren Unterstützung dies nicht zu leisten ist“, so Matthei weiter.

„Bitte lesen Sie zu Ihrem Gesamtverständnis die Verordnung vom 22. März 2020 des Berliner Senats vollständig.

Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund“, wünscht der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde allen Berlinern.

Hier zur Verordnung vom 22.03.2020 auf der Webseite der Senatskanzlei https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_10

Unten die Verordnung vom 22.03.2020 als PDF.

Zu Ihrem und unserem Schutz

Stand vom 13.03.2020

Am Wochenende des Tags des Gartens findet in diesem Jahr auch der Lange Tag der StadtNatur 2020 statt. Es ist eine Veranstaltung der Stiftung Naturschutz Berlin, an der auch Kleingartenvereine teilnehmen, die ihre Natur- und Umweltbeiträge für Berlin herzeigen.

Referentin: Dr. Helga Sermann

Treffpunkt: Vereinshaus, Rosenweg 56-58

Für interessierte Gartenfreunde

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Am Wochenende des Tags des Gartens findet in diesem Jahr auch der Lange Tag der StadtNatur 2020 statt. Es ist eine Veranstaltung der Stiftung Naturschutz Berlin, an der auch Kleingartenvereine teilnehmen, die ihre Natur- und Umweltbeiträge für Berlin herzeigen.

Das Programm wird auf www.langertagderstadtnatur.de veröffentlicht werden.

Langer Tag der StadtNatur 2020

Samstag, 13. Juni, von 15 Uhr bis Sonntag, 14. Juni bis ca. 18 Uhr

Zum Umweltfestival wird die Grüne Liga Berlin auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern wieder rund 250 Aussteller*innen mobilisieren. Das Festival soll die größte ökologische Erlebnismeile in Europa sein. Und das alles mit viel Spaß, Information, guter Musik, leckerem Bioessen und Innovationen aus der ganzen Vielfalt von Umwelt-, Klima- und Naturschutz und umweltfreundlicher Mobilität.

Die Berliner Gartenfreunde werden wieder mit dabei sein.

Mehr Information für Besucher und Aussteller auf der Webseite des Festivals www.umweltfestival.de.

Mehr zur Grünen Liga e. V. auf www.grueneliga-berlin.de.

Die Berliner Kleingärtner sehen sich bei den Senatsplänen zum Ökokonto vernachlässigt

Eines der Leitprojekte als "aufzuwertende Ausgleichsfläche": die Rieselfelder Karolinenhöhe. Foto: Northei

Können Kleingartenanlagen als ökologische Ausgleichsflächen dienen oder nicht? Ein alter Streit erlebt in Berlin gerade eine Neuauflage. Denn die Stadt hat im kommenden Jahrzehnt großen Bedarf an Kompensationsgrün und will dabei neue Wege gehen. Doch offenbar klammert das geplante Ökokonto Kleingartenanlagen einmal mehr aus – sie seien als Ausgleichsflächen im großen Maßstab

ungeeignet. Der Landesverband der Gartenfreunde hält dagegen.

Kaum irgendwo wird so viel gebaut wie in Berlin. Die Stadt wächst weiter und steht gerade vor einem neuen Bauboom. Wenn die ambitionierten Pläne des Senats umgesetzt werden, entstehen im kommenden Jahrzehnt ganze neue Stadtviertel mit Wohnungen, Infrastruktur und Gewerbe, die meisten davon am Rand der Metropole. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat 14 dieser neuen Stadtquartiere mit gesamtstädtischer Bedeutung festgelegt – ob in Blankenburg oder Buch, in Buckow, Lichterfelde oder Köpenick.

174 Hektar werden zusätzlich bebaut

Diese großen und auch zahlreiche kleinere Bauvorhaben werden auf Kosten der Stadtnatur gehen –

das scheint unvermeidlich. Die Grünflächen, die in Berlin immerhin einen Flächenanteil von 41 % haben, werden zu einem Teil bebaut werden. Nach Senatsangaben wird bis 2030 mit einer Neuversiegelung von 174 ha allein durch die neuen Stadtquartiere gerechnet, das entspricht etwa der Fläche von Treptower Park und Britzer Garten zusammen. Das heißt aber nicht, dass unsere grüne Stadt grau werden muss. Denn die Rechtslage ist eindeutig:

Wenn durch Neubauten Grünflächen verloren gehen, muss eine Kompensation geschaffen werden, um die ökologische Balance wiederherzustellen. Das sieht die so genannte Eingriffsregelung vor, die seit über vier Jahrzehnten im deutschen Naturschutzrecht verankert ist und immer weiter konkretisiert wurde.

Doch an der Umsetzung hapert es oft: Viele Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen werden gar nicht oder nur teilweise ausgeführt – auch weil geeignete Freiflächen fehlen. Gerade in Großstädten wie Berlin sind Areale für die ökologische Kompensation rar.

Senat schafft Vorrat an Ausgleichsflächen

Der Senat will deshalb neue Wege beim naturschutzrechtlichen Ausgleich gehen: Im Dezember wurde die Aufstellung eines gesamtstädtischen Ökokontos beschlossen. Auf diesem „Konto“ werden keine Gelder verbucht, sondern es geht um einen Vorrat von Grünflächen, der für ökologische Ausgleichsmaßnahmen bereitgehalten wird. Die Idee: Der Senat geht in Vorleistung und entwickelt schon jetzt neue Grünräume, bevor es zur Versiegelung von Flächen kommt. Werden die geplanten Bauprojekte umgesetzt, dann können die Bauträger den erforderlichen Ausgleich aus dem Ökokonto bestreiten und müssen den Senat kompensieren.

Als Anschubfinanzierung sind zunächst 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Idee des Ökokontos ist nicht neu: Sie wurde in den letzten 20 Jahren bereits in mehreren Bundesländern gesetzlich verankert und seither von zahlreichen Städten und Gemeinden eingeführt. In Berlin allerdings wurde ein solches Ausgleichskonzept erst vom derzeitigen Senat 2016 wieder auf die Agenda gesetzt und fand sogar Eingang in den Koalitionsvertrag.

Bauplanung soll beschleunigt werden

Profitieren sollen von dem neuen Instrument beide Seiten: das Stadtgrün und der Wohnungsbau. Einerseits soll das Ökokonto höherwertige, längerfristige und besser koordinierte

Ausgleichsmaßnahmen in großem Umfang ermöglichen, andererseits soll die Umsetzung großer Bauvorhaben beschleunigt werden, weil die Suche nach Kompensationsflächen entfällt und

Bebauungspläne schneller aufgestellt werden können. Deshalb sind auch beide Senatorinnen an der Planung des Ökokontos beteiligt.

Umweltverbände sehen das neue Verfahren ebenfalls positiv. „In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit der Eingriffsbewältigung“, meint Manfred Schubert, Geschäftsführer der

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN). „Daher ist die Hoffnung groß, dass es nun zu einer Verbesserung der Anwendung der Eingriffsregelung kommt und das Ökokonto ein Erfolg

wird.“ Vorbehaltlose Zustimmung bedeutet das nicht, denn Schubert setzt so manches Fragezeichen hinter die Senatspläne für das Ökokonto. Entscheidend ist für ihn, ob die ausgewählten

Flächen und Maßnahmen auch tatsächlich eine ökologische Aufwertung bringen – damit steht und fällt der Erfolg aus Sicht der Umweltschützer.

Leitprojekt "Rieselfelder Karolinenhöhe" im Morgennebel.

Foto: Rubus Fruticosus

Große Biotopräume am Stadtrand

Die bisher vorgesehenen konkreten Projekte finden durchaus ihre Zustimmung: Das Ökokonto hat zumindest im ersten Schritt einen klaren Fokus auf großflächige Landschaftsbiotope am Rand der Stadt. Damit soll speziell der Bau der neuen Stadtquartiere kompensiert werden. „Da ein Großteil der Bauvorhaben auf Äckern oder im offenen Grünland stattfinden wird, hat bei der Entwicklung des Ökokontos die Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen in sogenannten Offenlandschaften Vorrang“, erklärt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt auf Anfrage des „Berliner Gartenfreundes“. Entsprechend wurden für das Ökokonto sechs „Leitprojekte“ festgelegt, von denen einige bereits in diesem Jahr in die Erprobungsphase gehen sollen: die Malchower Auenlandschaft , die Offenlandschaft Blankenfelder Feldmark, die Waldweidelandschaft Hobrechtsfelde/Buch, das Grüne Band Berlin Süd, der Biotopverbund Wuhletal und die Rieselfelder Karolinenhöhe zusammen mit der Gatower Feldflur.

Kleingärten müssen berücksichtigt werden

Diese Beschränkung auf großflächige Landschaft sräume bei den Ausgleichsmaßnahmen stößt bei

den Berliner Kleingärtnern auf Kritik. „Das Ökokonto greift nach den bisherigen Plänen viel zu kurz“,

meint Michael Matthei, Präsident des Landesverbandes der Gartenfreunde. „So wichtig die Biotopverbünde am Rande Berlins für das ökologische Gleichgewicht sind – allein reichen sie nicht aus, um die Baumaßnahmen der nächsten Jahre zu kompensieren. Denn gebaut wird in der ganzen

Stadt, und auch in der Innenstadt werden vielfältige Ausgleichsmaßnahmen notwendig sein. Deshalb

müssen beim Ökokonto alle Formen des Stadtgrüns berücksichtigt werden. Auch unsere Kleingartenanlagen können und müssen dazu beitragen, dass Berlin trotz Wachstum eine grüne Metropole bleibt.“

Kleingärten keine Favoriten für den Ausgleich

Das sieht man beim Senat allerdings anders: Die Einbeziehung von Kleingartenflächen in das Ökokonto werde „nicht favorisiert“, so der Sprecher. Mehrere Gründe sprächen dagegen: „Kompensationsmaßnahmen auf Gartenparzellen sind in der Operationalisierung der Unterlassungs- und Ausführungspflichten überaus aufwändig, und es ist ungewiss, ob rechtssichere Ausgestaltungen überhaupt gelingen würden.“ Zudem könne eine ökologische Aufwertung für die Kleingärtner „unerwünschte Nutzungseinschränkungen“ mit sich bringen. Und schließlich tauge eine Neuanlage von Kleingartengebieten nur bedingt als ökologischer Ausgleich für Bauprojekte, denn dabei würden durch Lauben, Wege, Vereinsheime und Zäune ja auch wieder Flächen versiegelt. Lediglich auf Gemeinschaftsflächen könnten Kompensationsmaßnahmen „unter Umständen erfolgreich sein“, heißt es zurückhaltend. Beispiele sind etwa die Anlage eines Trockenrasens in der KGA Am Kienberg oder die Renaturierung eines Krötenpfuhls in der KGA Heinersdorf. Allerdings: Diese Maßnahmen müssen über 25 Jahre gewährleistet sein, so die rechtlichen Vorschriften.

Kampf um Anerkennung als Ausgleichsflächen

Sind Kleingärten also nicht grün genug für das Ökokonto? Das Gesamtkonzept, das der Senat im August vorlegte, sieht durchaus auch viele kleinteilige Ausgleichsmaßnahmen vor, die zumindest in einer späteren Phase auf dem Konto „verbucht“ werden können. Dazu zählen etwa Gebäude- und Hofbegrünungen oder die Aufwertung von bestehenden Parks und Grünanlagen. Kleingartenanlagen kommen je doch nicht vor, sehr zum Ärger des Landesverbandes der Gartenfreunde. „Seit vielen Jahren kämpfen wir in Berlin und auf Bundesebene dafür, dass ökologisch aufgewertete Kleingartenanlagen als Ausgleichsflächen anerkannt werden. Nun müssen wir beim Berliner Ökokonto erneut erleben, dass Kleingärten ausgeklammert und als Grünflächen zweiter Klasse behandelt werden“, kritisiert Michael Matthei.

Bericht von Klaus Pranger

Dieser Bericht ist in der Februar-Ausgabe 2020 der Verbandszeitschrift "Berliner Gartenfreund" erschienen und mit freundlicher Genehmigung des Verlags W. Wächter auch hier.

Fotos: Northei (LSG Rieselfelder Karolinenhöhe, Obstbäume. Wikimedia Commons); Rubus Fruticosus (Morgennebel im LSG-39 "Rieselfelder Karolinenhöhe" (Berlin), Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Landesgartenfachberater Sven Wachtmann empfiehlt ...

Auslichtungsschnitt

Verdichtete Baumkronen erfordern einen Auslichtungsschnitt. Durch den Auslichtungsschnitt wird die Belichtung der Baumkrone und die Fruchtholzförderung verbessert. Aststummel sollten verhindert werden. Zu große Schnittflächen sollten mit einem Baumwachs versiegelt werden.

Frostkeimer

Einige Pflanzen benötigen für die Vermehrung aus Samen niedrige Temperaturen. Das müssen nicht unbedingt starke Minusgrade sein. Es reicht schon eine Einwirkung von Temperaturen um den Gefrierpunkt für einige Wochen aus. Zu diesen „Frostkeimern“ zählen Pflanzen wie Adonisröschen, Eisenhut, Enzian, Tulpen, Lilien sowie die Trollblume und Rosen. Am besten werden diese Samen warm 1-2 Tage vorgequollen und dann auf Substrat im Freien den kalten Temperaturen ausgesetzt.

Frühkartoffeln

Durch das Vorkeimen der Knollen kann man die Frühkartoffelernte um mehr als 14 Tage vorziehen und zudem einen bis zu 20 Prozent höheren Ertrag erzielen. Man beginnt damit ca. 6 Wochen vor dem Legen, das in der Regel in der zweiten Aprilwoche erfolgt. Die Kartoffeln kommen dann an einen temperierten, luftigen und hellen Raum. Optimal sind Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

Steckhölzer

Während der winterlichen Saftruhe lassen sich wunderbar Steckhölzer zur vegetativen Vermehrung schneiden. Am besten nimmt man sich gut ausgereifte Triebe vom vergangenen Jahr. Steckhölzer sollten ungefähr Scherenlänge haben (ca. 20 cm). Sie werden am besten am oberen Ende gerade und am unteren Ende schräg angeschnitten. Anschließend kommen sie in ein sandiges Substrat, wo aber noch ein Auge zu sehen sein muss. Sie können in Töpfe gesteckt werden und wenn sie gewurzelt haben, können Sie in den Garten gesetzt werden.

Messe für Gestaltungsideen, Pflanzen, Gartentechnik und Gartenberatung

Besuchen Sie die Berliner Gartenfreunde auf der Messe Gartenträume 2020!

Unsere Gartenfachberater werden dort zu Obstbaumschnitt, Veredelung und Pflanzenschutz Auskunft geben und auch viele Tipps zur kleingärtnernischen Nutzung sowie Ratschläge zur Verwertung von selbst angebautem Obst und Gemüse weitergeben können. Auch wenn es Fragen zum klimafreundlichen Gärtnern gibt, sind Sie bei uns richtig.

Mehr Information auf www.gartentraeume.com.

Anmeldeschluss 7. Februar 2020

Auch Kleingartenvereine zeigen ihre ökologischen Beiträge für die Berlin beim Langen Tag der StadtNatur. Möchten Sie im nächsten Jahr auch eine Veranstaltung an dem Aktionstag der Stiftung Naturschutz Berlin anbieten? Dann bitte bis zum 7. Februar 2020 anmelden. Der „Aktionstag“ wird am 13.-14. Juni 2020 stattfinden. Die Veranstaltung ist so beliebt, dass schon seit längerem für das Programm ein Tag nicht mehr aus reicht.

Anmeldungen oder neue Registrierungen für Anbieter beim Langen Tag der StadtNatur 2020 sind ab sofort auf der Webseite des Aktionstages möglich. Für Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner Ralf Liebau von der Stiftung Naturschutz Berlin: ralf.liebau(at)stiftung-naturschutz(dot)de.

Aktive Kleingartenvereine in 2019

Sie wollen wissen, was Vereine in diesem Jahr angeboten hatten? Dann klicken Sie bitte hier.

Mehr zur Stiftung Naturschutz Berlin und dem Aktionstag

www.langertagderstadtnatur.de/ueber-uns und www.stiftung-naturschutz.de

Quelle und (Presse-)Foto: www.langertagderstadtnatur.de

17.01. bis 26.01.2020, Messe Berlin

Die Berliner Gartenfreunde werden auch im nächsten Jahr auf der Internationalen Grünen Woche mit dabei sein. Auf rund 250 Quadratmetern wird es in der Blumenhalle um Klimaanpassung, naturnahe Gärten und um Kleingartenpolitik gehen.

Damit wird die Kampagne „Klimagärten“ des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e. V. weitergeführt. „Wenn man Garteninteressierte für das Thema Klimawandel sensibilisieren will, ist das nicht mit einem Mal getan. Darüber reden wir mit Kleingärtnern bei verschiedenen Gelegenheiten“, teilt Manfred Hopp, Vizepräsident der Berliner Gartenfreunde mit. „Und die Grüne Woche ist eine der Möglichkeiten, auch andere Berliner sowie Berlinbesucher zu informieren, wie man Gärten klimafest machen kann“, so Hopp weiter.

Klima, Wasser, Boden und Artenvielfalt

Gärtnerisch wird beraten und gezeigt, wie man bei zunehmender Trockenheit mit Wasser und Boden umgeht, um umwelt- und ressourcenschonend Obst und Gemüse anzubauen. Damit einher gehen weitere wichtige Gartenthemen: Einheimische Pflanzen und naturnahes Gärtnern, damit auch für mehr Artenvielfalt in den Gärten und in den Kleingartenanlagen gesorgt wird. Für die Auskünfte und Beratungen werden Gartenfachberater für die Messebesucher bereitstehen.

Bedeutung der Berliner Kleingärten

Das Kleingartenwesen verändert sich. Kleingärtner werden zu ehrenamtlichen Herstellern von kühler Frischluft und Klimatrassen, zu Kennern und Pflegern der Artenvielfalt, zu „Bauherren“ von grünen Lernorten und zu Organisatoren von Orten der Begegnung. Die Anzahl von Kleingartenanlagen und Gärten nimmt allerdings seit Jahrzehnten ab. Seit den 50er Jahren hat Berlin bereits rund 70.000 Kleingärten aufgeben müssen, obwohl die Nachfrage nach Kleingärten steigt. Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V. wird daher auf der Grünen Woche zeigen, welche wesentliche Bedeutung Kleingärten für eine lebenswerte Stadt haben und welche Forderungen die Berliner an eine integrative Stadtentwicklung der Zukunft stellen müssen.

Internationale Grüne Woche Berlin

- Messe Berlin -

17. -26. Januar 2020

30.11. - 01.12.2019, LKV Alte Baumschule e. V.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird der Laubenkolonisten Verein Alte Baumschule e. V. wieder zusammen mit dem Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow den „Weihnachtsmarkt der Pankower Kleingärtner“ eröffnen. Der zweitägige Basar wird rund 40 Stände haben, die über das Kleingartengelände in der Hermann-Hesse-Str. 70, Berlin-Niederschönhausen, verteilt sind.

Über die Stände hinaus soll es laut Veranstalter auch „ein buntes Programm für die Kleinen und Großen“ geben und - man höre und staune – es soll sich „der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten“ angemeldet haben. Nichts wie hin!

Ort: LKV Alte Baumschule e. V., Hermann-Hesse-Str. 70, 13156 Berlin

Zeit: Samstag, 30. November, 13 Uhr bis Sonntag, 01. Dezember, 18 Uhr

Zur Anfahrt, weisen die die Veranstalter auf eine Baustelle hin:

„Achtung: Aufgrund der Baustelle in der Hermann-Hesse-Straße und einhergehender geringer Parkmöglichkeiten, möchten wir die Besucher des Weihnachtsmarktes bitten, mit öffentlichen

Verkehrsmitteln anzureisen. Bus 150 Homeyerstraße (kurzer Fußweg) oder M1 Grabbeallee (400 m Fußweg).“

Quelle: Laubenkolonisten Verein Alte Baumschule e. V. und Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V.

Über den 1. Weihnachtsmarkt der Pankower Kleingärtner in 2018 berichtete der BV Pankow hier.

Im Rahmen unserer Kooperation mit der Stiftung Naturschutz Berlin zur aktiven Beteiligung am Erhalt und an der Förderung der Biologischen Vielfalt in Berlin, bitten wir Sie um Unterstützung.

So oder ähnlich könnte das Bankett aus Wildpflanzen aussehen.

Sehr geehrte Gartenfachberaterinnen und Gartenfachberater,

Schaffen Sie Lebensraum auf Gemeinschaftsflächen von Kleingartenkolonien für Berliner Wildpflanzen mit kostenlosem Profi-Saatgut!

Die Stiftung Naturschutz Berlin (SNB) hat eigens für die Berliner Kleingartenvereine eine regionale Saatgutmischung aus zertifizierter gebietseigener Herkunft zusammengestellt. Das

Wildpflanzensaatgut wird von der SNB kostenlos an die Kolonien abgegeben und kann auf Gemeinschaftsflächen angesät werden.

Extensive Rasen- und Wiesenflächen

Aus 44 Wildkräutern wie Flockenblume, Königskerze und Margerite entwickeln sich extensive Rasen- und Wiesenflächen, die nach ihrer Etablierung nicht mehr gegossen werden müssen.

Unterschiedliche Blühaspekte sorgen von Mai bis September für ein attraktives Nahrungsangebot für bestäubende Insekten wie (Wild-)Bienen, Schmetterlinge und Tagfalter. Die Saatgutmischung

besteht aus überwiegend niedrigwüchsigen, konkurrenzschwachen Arten, die trockenheitsverträglich sind. Außerdem sind in der Mischung höherwüchsige, buntblühende Arten der Wiesen und Säume

enthalten. Das Ergebnis ist ein lichter Kräuterrasenbewuchs.

Für die Aussaat eignen sich trockene bis frische Gemeinschaftsflächen mit einem geringen Nährstoffgehalt, die keiner hohen Trittbelastung ausgesetzt sind. Von doppeltem Nutzen wäre z.B.

die Anlage eines wegebegleitenden Wildpflanzenbanketts, weil somit das zeitraubende Freihalten von Aufwuchs entfällt. Nach dem ersten Jahr müssen die Flächen nur ein- bis

zweimal im Jahr gemäht werden. Um die Wirksamkeit unserer Aktion zu steigern werden möglichst großflächige Aussaaten angestrebt (min. 50 m²).

Sie haben geeignete Flächen in Ihrer Kolonie? Melden Sie sich bei Frau Regina Otters von der Stiftung Naturschutz Berlin (E-Mail:

regina.otters@stiftung-naturschutz.de, Tel. 030 - 26 39 41 76) und vereinbaren Sie oder ein Ansprechpartner Ihrer Kolonie einen kurzen Vor-Ort-Termin zur Besichtigung der Flächen, um sie

auf ihre Eignung für die Saatmischung zu prüfen.

Vielen Dank für Ihren Einsatz! Gut Grün!

Stellungnahme des Landesverbands Berlin der Gartenfreunde e. V. zu Rufen nach Änderung des Bundeskleingartengesetzes

Die Diskussion um die Frage, ob das Bundeskleingartengesetz noch zeitgemäß ist, wird von manchen der ca. 300.000 Berliner Kleingartennutzer an der einen oder anderen Stelle geführt. Dabei geht es aber nie um die Frage „Gesetz - ja oder nein?“, sondern um den Anspruch, ob man an den Bestimmungen etwas ändern kann, ohne dabei den Schutz des Gesetzes zu verlieren.

Der VDGN*, eigentlich ein Verein der Nutzer von Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Garagen und Erholungsgrundstücken vertritt, schrieb sich nun ein Vertretungsrecht für das Kleingartenwesen auf die Fahne. Dazu lud er zu einer Veranstaltung am 18. Oktober 2019 ein, in der der Nachweis erbracht werden sollte, dass es notwendig sei, das Bundeskleingartengesetz zu reformieren.

Nur wenige Leute erschienen zu dem Termin. Neben drei Bundestagsabgeordneten nahmen Mitglieder des VDGN an dem Gespräch teil, wobei von Seiten des Berliner Kleingartenwesens nur eine Einladung an den Präsidenten des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e. V., Michael Matthei, gegangen war. Der Präsident des VDGN, Christian Gräff, erklärte, dass das Bundeskleingartengesetz (BKleinG) lebensfremd sei und Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten nicht mehr gebraucht würde.

Deutsche Landesverbände für das BKleinG so wie es ist

Dabei nahm er keinen Bezug auf die Tatsache, dass Michael Matthei zuvor deutlich ausgeführt hatte, dass es aus der Sicht der Berliner Kleingärtner und auch aus der Sicht aller anderen Landesverbände der Gartenfreunde** sowie des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde (BDG) an keiner Stelle eine Notwendigkeit gibt, das Bundeskleingartengesetz zu überarbeiten. Darüber hinaus machte Matthei deutlich, dass diese Veranstaltung nicht die Berechtigung habe, für die ca. vier Millionen Kleingärtner in Deutschland einen Weg in die Zukunft vorschreiben zu wollen.

Änderung würde Grundlage zur Abschaffung des Kleingartenwesens sein

Der VDGN versäumte es auch, auf die großen Risiken einer solchen Novellierung einzugehen. Auch auf entstehende Angriffspunkte für Makler und Investoren nahm der Verein keinen Bezug. Jedoch machte Michael Matthei deutlich, dass bei einer Gesetzesänderung mit dem Wegfall des Obst- und Gemüsebaus sowie mit größeren Lauben die rechtlichen Grundlagen geschaffen würden, das Kleingartenwesen abzuschaffen. Der Kündigungsschutz, die Pachtzinsbindung und der soziale Sinn des Gesetzes würden zur Disposition gestellt werden.

Für die Erfüllung der in der Veranstaltung dargestellten Wünsche, von einer nicht mehr notwendigen kleingärtnerischen Tätigkeit zur Erzeugung von Obst und Gemüse bis hin zu einer 34 Quadratmeter großen Laube, in einem veränderten Bundeskleingartengesetz konnte Gräff keine Garantie geben.

*VDGN = Verband Deutscher Grundstücksnutzer

** BDG-Positionspapier, in dem sich auf dem BDG-Verbandstag 2019 alle Vertreterinnen und Vertreter aus ganz Deutschland einstimmig für das unbedingte Festhalten am Bundeskleingartengesetz in seiner bewährten Form ausgesprochen haben.

Liebe Gartenfreunde,

zur Sicherung der Bauarbeiten an der Böschung Forckenbeckstr. wird die Zufahrt zum Rosen- und Veilchenweg voraussichtlich bis Ende 2022

gesperrt .

Dieses entspricht der verkehrsrechtlichen Anordnung (VRAO) der Straßenverkehrsbehörde.

Auf dem untenstehenden Bild können Sie die neue Fußgängerführung ersehen, die seitens der Behörde genehmigt worden ist.

Der Zugang zur Kolonie über die Forckenbeckstr. ist nur noch über die Treppe am ehemaligen Reemtsma-Gelände möglich.

Gegen diese verkehrsrechtliche Anordnung ist leider kein Einspruch möglich.

Der Vorstand

Eine Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Berlin soll noch umweltfreundlicher werden. Deshalb empfiehlt Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, den Einsatz von Kompost plus Biotonne, um Küchen- und Gartenabfälle noch effektiver aufzufangen und die graue Restmülltonne zu entlasten.

Zuviel Bioabfälle im Restmüll

Im Faltblatt „Biotonne für Berlin“ der Senatsverwaltung ist zu lesen, dass zu viele Bioabfälle im Restmüll landen würden. Doch in der Küche lassen sich Reste von Gekochtem und Fleisch-, Fisch- oder Käsereste nicht immer vermeiden. Sie gehören zwar nicht auf den Komposthaufen, aber auch nicht wirklich in den Restmüll. Am besten sollen sie in die Biotonne kommen. Garten- und Grünabfälle können selbstverständlich auch in die braune Tonne - sogar Schalen von Zitrusfrüchten, die der Komposthaufen nicht verträgt.

Nach Aussage der BSR könnten gerade „in gartenreichen Gebieten bis zu 50 Prozent des Inhalts der grauen Tonnen sinnvoll genutzt werden, wenn Küchen- und Gartenabfälle in der Biotonne landen“ würden.

Saubere Luft und weniger Kosten

Was bisher in den Restmüll und die Müllverbrennungsanlage wanderte, könnte künftig in der Biotonne gesammelt und anschließend sogar genutzt werden: „Aus dem Bioabfall erzeugt die BSR unter anderem Biogas, um ihre Müllfahrzeuge anzutreiben und spart so rund 2,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr. Das schützt das Klima und macht die Berliner Luft sauberer“, ist im Faltblatt beschrieben. Und in der Resttonne wäre Platz für anderen Müll oder man spart Geld, in dem man eine kleine graue Tonne nimmt.

Boden testen lassen - Infotouren

Bei fünf Aktionsterminen im September und Oktober 2019 für die Biotonne bietet die Senatsverwaltung die Möglichkeit, eine Bodenprobe Ihres Gartens kostenlos testen zu lassen. Die Ergebnisse werden Ihnen per E-Mail oder Post zugestellt, mit einer Kurzbewertung, für welchen Nährstoff Ihr Boden normal, über- oder unterversorgt ist.

Ist die Idee, Biotonnen (teilweise) einzusetzen, eine Überlegung im Vorstand oder auf der nächsten Mitgliederversammlung wert?

Dann hier mehr lesen auf https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/bioabfall/

Und das Faltblatt ist hier.

Sven Wachtmann, Vorstandsmitglied Fachberatung, empfiehlt ...

Gründüngung

Die nun abgeernteten offenen Flächen können Sie jetzt mit Gründüngungspflanzen wie z. B. Senf, Lupinen und andere Pflanzen ansäen. Hierdurch verbessern Sie den Boden und halten Ihn vor Korrosion geschützt.

Pilzkrankheiten

Sollten Sie befallene Blätter mit Pilzkrankheiten in Ihrem Garten vorfinden, wie z.B. Mehltau oder Rost, ist es sehr wichtig, diese Blätter vom Boden zu entfernen. Die befallenen Pflanzenteile sollten nicht kompostiert, sondern über den Hausmüll entsorgt werden, um die Pilzsporen nicht wieder in den Gartenkreislauf zu bringen. Ebenfalls ist ein Einsatz eines Fungizids frühzeitig zu empfehlen.

Zwiebeln im Frühjahr

Wer im Mai des folgenden Jahres Zwiebeln ernten möchte, der muss im September mit der Arbeit beginnen. Wintersteckzwiebeln sollten in einem Abstand von 5 bis 6 cm gesteckt werden. Die Zwiebeln wurzeln noch im Herbst und überstehen den Winter problemlos.

Grüne Liga Berlin begrüßt das Verbot von Herbiziden und gibt Tipps zum giftfreien Gärtnern

Pflanzen bedecken fast unseren gesamten Planeten. Sie überziehen ihn mit einer lebendigen, grünen Haut, die uns ernährt und die Luft zum Atmen schenkt. Die Fähigkeit der Pflanzen, sich überall zu verbreiten, sorgt aber auch für Konflikte. Denn seit Menschen den Boden bearbeiten und nach ihren Bedürfnissen bewirtschaften, gibt es Unkraut. Jahrtausende lang haben Bauern und Gärtnerinnen die Spontanvegetation selbst bei der Wurzel gepackt, bis 1942 das erste Unkrautvernichtungsmittel entwickelt wurde. Heute sind Herbizide in der konventionellen Landwirtschaft gang und gäbe und werden fast auf jedem Feld versprüht.

Auf Wegen, Terrassen und anderen befestigten Flächen gesetzlich verboten

Privatpersonen greifen auf Herbizide zurück, um sich die Gartenarbeit zu erleichtern. Dass sich dieses Versprechen einlösen lässt, ist zumindest zweifelhaft, denn die Einsatzmöglichkeiten im eigenen Garten sind sehr beschränkt und der Erfolg ist nicht garantiert. Herbizide dürfen nämlich nur auf gärtnerisch genutzten Flächen ausgebracht werden. Auf Wegen, Terrassen und anderen befestigten Flächen ist der Einsatz jedweder Unkrautgifte gesetzlich verboten! Denn von hier werden sie durch Regen abgeschwemmt und gefährden Gewässer und Böden. Das betrifft nicht nur Glyphosat, sondern auch Hausmittel wie Kochsalz.

Setzt man Herbizide auf den gärtnerisch genutzten Flächen ein, ist es schwierig, die Mittel effektiv auszubringen, ohne die Kulturpflanzen ebenfalls zu schädigen oder sogar zu töten. Und mit dem einmaligen Ausbringen ist es oft nicht getan. Arbeitserleichterung sieht also anders aus.

Landesverband verbannt Herbizide

Jedes Gift hat auch Nebenwirkungen, und die sind beim Totalherbizid Glyphosat höchst umstritten. Die Gefahr wird noch erhöht, wenn es aus Unwissenheit oder Ignoranz falsch ausgebracht wird. Deshalb hat der erweiterte Vorstand des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V. bereits im letzten Jahr über ein Glyphosatverbot diskutiert und sich dann entschieden, nicht nur Glyphosat, sondern alle Herbizide aus den Kleingärten zu verbannen. Die Grüne Liga Berlin begrüßt diesen sinnvollen Schritt hin zum giftfreien Gärtnern. Der Umweltverband sieht in den Berliner Kleingärten ein wichtiges Refugium für die Stadtnatur, vorausgesetzt, sie werden naturnah bewirtschaftet. Aber nicht nur die Umwelt profitiert von dieser Entscheidung – sondern auch all jene Gärtnerinnen und Gärtner, die gesunde, ökologische Lebensmittel ernten wollen. Konsequenterweise sollte man dann auch auf alle anderen Pestizide verzichten – also auch auf Insektengifte und Co. Wie das funktioniert, zeigt die Grüne Liga Berlin mit ihrem Bildungsprojekt Giftfreie Gärten.

Wildkräuter regulieren

Boden wird niemals dauerhaft „nackt“ bleiben: Wo nichts wächst, da wird was keimen! Bodenbedeckung hilft, die aufkommenden Pflanzen im Zaum zu halten. In Staudenbeeten sowie unter Sträuchern und Bäumen bieten sich bodendeckende Pflanzen an. In Fugen und auf Wegen kann mit attraktiven, trittfesten Arten wie Sand-Thymian oder Katzenpfötchen begrünt werden.

Im Gemüsebeet ist Unkraut vor allem für junge Kulturpflanzen eine Konkurrenz. Es zahlt sich aus, frühzeitig konsequent zu hacken oder zu jäten. Haben sich die Kulturen dann gesund und kräftig entwickelt, kann der Boden mit Mulch abgedeckt werden – beispielsweise mit angetrocknetem Rasenschnitt, Laub und anderen Pflanzenresten. Unkräuter werden damit unterdrückt, außerdem spart man Wasser, fördert die Mikroorganismen im Boden und hat eine organische Düngung.

Um den Rasen frei von Kräutern und Moos zu halten, ist es wichtig schon bei der Anlage auf eine hochwertige Gräser-Mischung zu setzen, die auch zum eigenen Standort passt. Hinzu kommt die regelmäßige Pflege, indem man vertikutiert, mäht und gießt. Wer seinen Rasen nicht als Fulltime-Job ansieht, kann alternativ einen Blumenrasen anlegen. Er besteht zu 80 Prozent aus Wildgräsern und zu 20 Prozent aus schnittverträglichen Wildkräutern wie Günsel, Gänseblümchen oder Wiesenmargeriten. Er ist mäßig trittfest und muss nur selten gemäht werden.

Wildkräuter nutzen

Wenn Unkraut ein Wort für eine Pflanze ist, die den Menschen stört, dann gibt es auch keine Arten, die per se Unkräuter sind. Mit etwas Toleranz kann man sich mit spontan wachsenden Wildpflanzen arrangieren. Insekten profitieren davon auf jeden Fall: Die Blüten bieten Nektar und Pollen für Bestäuber und die Blätter von Brennnesseln und anderen Pflanzen sind Futter für Schmetterlingsraupen und Käfer. Als Gärtner profitiert man sogar direkt von einer wilden Ecke im Garten. Denn hier finden Nützlinge Unterschlupf, die dann auch im Gemüsegarten die „Schädlinge“ eindämmen. Aus einigen Wildpflanzen wie Rainfarn und Ackerschachtelhalm können wirksame Pflanzenstärkungsmittel in Form von Brühen oder Jauchen zubereitet werden. Andere Wildkräuter wie Giersch oder Gänseblümchen kann man ernten und als Salat, Pesto oder Suppe zubereiten.

Weitere Informationen zum Gärtnern ohne Pestizide bietet die Grüne Liga Berlin auf der Wissensplattform www.giftfreiesgaertnern.de.

Sarah Buron, Grüne Liga Berlin e.V.

Liebe Gartenfreunde,

am Sonntag, den 25.08.2019 findet die Laufveranstaltung „11. SportScheck RUN Berlin – Die Generalprobe“ in Berlin-Steglitz statt.

Da Sie sich die Kolonie Oeynhausen unmittelbar in der Nähe der Laufstrecke befinden, wird es für Sie leider zu Einschränkungen kommen.

Daher möchten wir Sie mit den anhängenden Informationen über einige wichtige Details in Kenntnis setzen.

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Veranstaltung: https://www.berliner-generalprobe.de/

Sven Wachtmann, Vorstandsmitglied Fachberatung, empfiehlt ...

Tomaten köpfen

Tomaten sollten Sie nun nicht mehr nur ausgeizen, sondern auch stutzen. Die nachfolgenden Fruchtstände würden nicht mehr reif werden. Dabei lässt man über dem letzten gut entwickelten Blütenstand nur ein Blatt stehen.

Anzucht von Gehölzen

Wenn auch Sie Gehölze vermehren wollen, können Sie es zum Beispiel bei der Weide mit einem Aststück ausprobieren. Schneiden Sie von der Weide einen mehrjährigen Ast ab und stellen Sie den Ast in Wasser und in ein paar Wochen zeigen sich die ersten Wurzeln und neuen Triebe. Jetzt können Sie den Ast in Erde pflanzen.

Gelbe Nadeln

Sollten Ihre Nadelbäume gelb werden, liegt häufig ein akuter Magnesiummangel vor.

Dagegen sollten Sie eine Bittersalzlösung zum Übersprühen der Nadeln aufbereiten. Diese Nährlösung wird über die Nadeln sofort aufgenommen. Diese Maßnahme kann bei Bedarf ein bis zweimal in Abständen von 10 bis 14 Tage wiederholt werden.

Warum der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. zum Entwurf der Charta für das Berliner Stadtgrün vom 14. Mai 2019 Stellung nimmt

Die Charta Stadtgrün soll zu einer Selbstverpflichtung des Landes Berlin für den Umgang mit dem Stadtgrün werden. Nach der Bürgerbeteiligung soll die Charta final vom Senat, dem Rat der Bürgermeister und dem Abgeordnetenhaus beschlossen werden.

Die Stadtgesellschaft soll diese Selbstverpflichtung mittragen. Daher ist sie für den einzelnen Kleingärtner von doppelter Bedeutung: Als Bürger der Hauptstadt und als Gärtner im Berliner Stadtgrün, denn ja, die Berliner Kleingärten sind ein wesentlicher Bestandteil des Stadtgrün. Unser Einbringen in die Charta Stadtgrün ist daher unerlässlich.

Sind Kleingärten im Entwurf der Charta enthalten?

Die Bürgerbeteiligung startete im Oktober letzten Jahres. Nach der mäßigen Beteiligung der ersten Online-Umfrage hat der Senat am 14. Mai 2019 einen ersten Entwurf für eine Charta Stadtgrün vorgestellt. Auf Seite 7, im Kapitel „Stadtgrün sichern und ausweiten“, kommen wir im Abschnitt „Kleingärten und Gemeinschaftsgärten“ vor. In dem 24-seitigen Entwurf wird den Gärtnern gemeinsam eine Dreiviertelseite gewidmet.

Als Basis für Berlins Versorgung mit Kleingärten spricht der Senat wieder über die zu erhaltende Parzellenanzahl. Hört sich erst einmal gut an? Nein, tut es nicht, denn es gilt die Fläche der Berliner Kleingärten zu sichern. Dies hat der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V. vom Senat schon mehrfach gefordert und zwar bei der Entwicklung des Entwurfs zum Kleingartenentwicklungsplan (KEP).

Im Charta-Entwurf heißt es:

„Berlinweit wird angestrebt, den Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Kleingartenparzellen zu erhalten. Da zum einen ein kleiner Teil der Berliner Kleingartenparzellen bebaut werden wird,

zum anderen die Berliner Bevölkerung wächst, ist die Schaffung von Ersatzparzellen erforderlich. Potenziale zur Abdeckung der Zusatzbedarfe sind vor allem im Bereich der Bestandsoptimierung

zu suchen, denn die Erschließung und Sicherung neuer Kleingartenflächen ist aufgrund der vielfältigen Flächenkonkurrenzen im Rahmen der wachsenden Stadt nur im Einzelfall und in geringem

Umfang denkbar. Möglichkeiten der Bestandsoptimierung liegen in einer Vergrößerung der Parzellenzahl durch Teilung übergroßer Parzellen, Umnutzung oder Neustrukturierung überdimensionierter

Gemeinschafts- und Erschließungsanlagen und der Erweiterung des Nutzerkreises durch innovative Nutzungskonzepte (z. B. Gemeinschaftsparzellen zur Nutzung durch mehrere Parteien).“

Ersatz nur über Bestandsoptimierung

Hieraus geht auch eindeutig hervor, dass entgegen der Aussage zu Ersatzflächen im KEP, hier deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass eine Erschließung und Sicherung neuer Flächen als Ersatzflächen von geräumten Kleingartenanlagen kaum vorstellbar sei. Bestandsoptimierung heißt z. B. große Parzellen zu teilen bzw. aus drei zusammenliegenden Parzellen vier zu machen. Man fragt sich:

Im Weiteren heißt es im Charta-Entwurf „Die Klein- und Gemeinschaftsgärten werden mit den Stadtquartieren verknüpft. Kleingartenanlagen sollen sich verstärkt für die Bewohnerschaft der Umgebung öffnen, durchwegbar sein und vermehrt Freiraumangebote bieten.“

Dies erfolgt bereits und wird auch weiter ausgebaut.

Im Charta-Entwurf weiter „Es bedarf einer zusammen mit den Kleingartenverbänden entwickelten Strategie, wie Parzellen auch gemeinschaftlich genutzt, große Parzellen geteilt und effizienter genutzt werden, um mehr Angebote zum Gärtnern auf bestehenden Flächen zu schaffen.“

Wo es geht und wo es umzusetzen ist, machen wir mit. Allerdings müssen hier die finanziellen Mittel vom Land Berlin bereitgestellt werden, damit „Angebote“ geschaffen werden können.

Das Kleingartenwesen ist mehr als Gärtnern

Im Charta-Entwurf heißt es weiter „Das gemeinschaftliche Gärtnern soll gefördert werden und konzeptionell in die gesamtstädtische Freiraumentwicklung integriert werden.“

Das Kleingartenwesen ist die Urform des gemeinschaftlichen Gärtnerns. Das trifft besonders für Städte zu. Wir halten das Kleingartenwesen und das „Urban Gardening“ nicht für etwas Gegensätzliches. Das Kleingartenwesen leistet einfach mehr als nur die Möglichkeit, ein paar Saisons lang Gemüse anbauen zu können.

Naturschutzverbände sind auf unserer Seite

Das wir mit unseren Forderungen nicht alleine stehen, sieht man an der Stellungnahme, die die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e. V. (BLN) zu diesem ersten Charta-Entwurf für das Berliner Stadtgrün veröffentlicht hat. Im BLN vertreten sind u.a. die Landesorganisationen von BUND, NABU, Baumschutzgemeinschaft, Grüne Liga, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin und NaturFreunde.

In der BLN-Stellungnahme heißt es zum Abschnitt „Kleingärten und Gemeinschaftsgärten“ des Charta-Entwurfs

„Wir sind ebenfalls der Meinung, dass es nötig ist, die wachsende Stadtbevölkerung auch zukünftig mit Kleingärten zu versorgen. Allerdings fordern wir hier die Berücksichtigung der Fläche statt der Parzellenanzahl als Zielgröße für den Versorgungsgrad. Weiterhin sprechen wir uns für eine Orientierung an dem Richtwert des Deutschen Städtetages für eine Flächenversorgung von 12 m2/Einwohner aus. Zudem sollte es zur Schaffung von Ersatzflächen für KGA, die für eine Bebauung in Anspruch genommen werden, nicht zu einem Verlust von anderen Grünflächen kommen. Als Ersatzflächen bzw. zur Versorgung der wachsenden Bevölkerung sollten durch Entsiegelung nutzbar gemachte Flächen in Klein- bzw. Gemeinschaftsgärten umgewandelt werden. Denkbar wäre es auch, Flächen für KGA in die Planung neuer Stadtquartiere zu integrieren.“

Aus diesen und aus vielen anderen bereits thematisierten Gründen, ist es wichtig, uns in die Diskussion einzubringen. Für den Landesverband bedeutet das, Widersprüche zum Kleingartenentwicklungsplan kritisch zu hinterfragen und Forderungen, wenn nötig, deutlich zu wiederholen. Sich einbringen heißt aber auch, dass jeder Gartenverein und alle Kleingärtner aktiv ihre Kleingartenanlagen so gestalten, dass in Zukunft mehr Mitmenschen in Naturerlebnis- und Nutzungsmöglichkeiten eingebunden werden können.

Michael Matthei

Präsident

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bericht zum Umweltfestival am 2. Juni 2019

Seit Jahren verwandelt die Grüne Liga zum Tag der Umwelt die Straße des 17. Juni in eine Erlebnismeile ökologischer Art. In diesem Frühjahr waren rund 250 Aussteller dem Motto „Tu was, Mensch!“ gefolgt und haben auf dem Festival ihre Ideen, Informationen oder nachhaltige Produkte zum Umweltschutz gezeigt. So auch der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V., der mit dem halben Vorstand und mehreren Gartenfachberatern angetreten war und über die Klimakampagne und das Kleingartenwesen informierte sowie reichlich gartenfachliche Auskunft gab - und darüber hinaus wichtige Kontakte festigte.

Natürliche Schädlingsbekämpfung

„Fast jeder zweite Standbesucher hat nach Maßnahmen gegen Blattläuse gefragt“, erzählte Wolfgang Kannewischer. „Bei vielen sind alle Obstarten befallen“, so der stellvertretende

Bezirksfachberater des Bezirksverbands Hohenschönhausen weiter. „Wir haben deshalb über die natürlichen Feinde, wie Florfliegen und Marienkäfer, aufgeklärt. Den Einsatz von Marienkäfern und

ihren Larven kann man ja als Nützlinge im Garten gezielt unterstützen. Ich habe deshalb Eigelege, Larven und Käfer aus meinem Garten mitgebracht. Das tierische Anschauungsmaterial kam bei den

Besuchern gut an“, führte der engagierte Gartenfachberater weiter aus.

W. Peris, W. Kannewischer, S. Wichitill und A. Rinner auf dem Festival (v. l. n. r.)

Wartelisten bekannt

„Andere haben gefragt, wie man einen Kleingarten bekommt“, teilte Wolfgang Peris, Gartenfachberater aus Treptow, mit. „Gleichzeitig schrecken sie aber vor den Wartelisten zurück. Es ist offensichtlich in der Bevölkerung bekannt, dass über 10.000 Menschen auf einen Garten warten“, so der Treptower Gartenfreund weiter.

Gespräche mit grünen Akteuren

Michael Matthei nahm die Gelegenheiten auf dem Umweltfestival wahr und sprach mit wichtigen grünen Akteuren und Politikern über derzeitige Meinungen und künftige Bedarfe für das Berliner Stadtgrün. So tauschte sich der Präsident des Landesverbands Berlin der Gartenfreunde e. V. mit dem Vorstand des Landesverbands der Grünen Liga, mit dem 1. Vorsitzender Leif Miller und seinem Stellvertreter Dr. Torsten Raynal-Ehrke, sowie mit der Geschäftsführung des Veranstalters Grüne Liga, Sandra Kolberg und Christian Lerche, aus. Auch Sven Schubert, stellvertretender Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Berlin, war ein wichtiger Gesprächspartner für Michael Matthei sowie für Sven Wachtmann, Vorstandsmitglied Fachberatung des Landesverbands Berlin der Gartenfreunde e. V., der mit der Stiftung bestimmte Kooperationsprojekte operativ umsetzen wird.

Grüne Akteure im Gesprächszelt

Der Naturschutzbund (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) waren mit eigenen Ständen auf dem Umweltfestival vertreten. Vertreter beider „NGO“ (Non-Governmental Organisations – Nicht-Regierungs-Organisationen) ließen es sich nicht nehmen und besprachen sich mit dem Präsidenten. Auch Manfred Schubert, Geschäftsführer der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e V. (BLN), suchte das Gespräch mit Michael Matthei. Zum Gespräch wurde Sven Wachtmann dazu gebeten.

„Alle stehen hinter uns. Sie waren einhellig der Meinung, dass Kleingärten wichtige ökologische und soziale Fundamente für Berlin darstellen“, erklärte Matthei nach dem Festival.

Politiker auf dem Umweltfestival

Berufspolitiker waren natürlich auch auf dem Umweltfestival unterwegs - allen voran natürlich Svenja Schulze. Die Bundesumweltministerin war als Rednerin und bei der Verleihung des

Förderpreises „Gemeinsam Boden gut machen“ dabei. Mit Präsident Matthei sprach sie über die Kampagne „Klimagärten“ des Landesverbandes und bat um Informationsmaterial darüber.

Bündnis90/Die Grünen hatten einen eigenen Stand auf der Veranstaltung und so ließ sich Dr. Turgut Altug, Sprecher für Naturschutz, Umwelt und Naturbildung sehen. Auch Silke Gebel der

Grünen Berlin war auf dem Festival. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus (AGH) ist selbst Kleingärtnerin und suchte das Gespräch mit Michael Matthei und Sven

Wachtmann. Ein Termin für ein weiterführendes Gespräch mit dem Landesverband wird mit ihr noch festgelegt.

S. Wichitill, W. Kannewischer, M. Matthei, S. Wachtmann und W. Salomon (v. l. n. r.)

Staatssekretär für Umwelt und Klimaschutz der Berliner Senatsverwaltung, Stefan Tidow, war selbstverständlich auch auf dem Umweltfestival, ebenso wie Sybille Schultz-Hüskes, die in der Umweltverwaltung des Senats für Umweltförderung zuständig ist. Beide sprachen mit Präsident Matthei. Danny Freymark, Mitglied der CDU-Fraktion im AGH Berlin und im parlamentarischen Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz unterhielt sich ebenfalls mit Michael Matthei. Ein weiteres Gespräch folgt Mitte Juni.

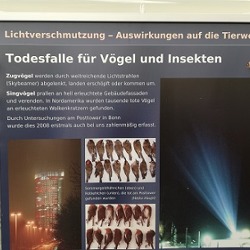

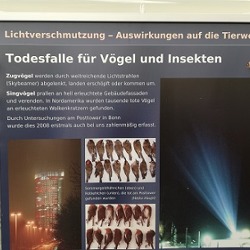

Rettet die Nacht

Und was gab es noch auf dem Umweltfestival? Über ein besonderes Thema informierte der Stand „Lichtverschmutzung“. Mit Lichtverschmutzung ist künstliches Licht „ohne

Beleuchtungszweck“ gemeint. Gibt es nicht in Kleingärten? Wohl doch. Überall dort, wo Laternen und Gartenleuchten unnötigerweise Licht zur Seite streuen. Oder Wegeleuchten, die nachts an

sind, obwohl schon alle schlafen. Das Faltblatt „Rettet die Nacht!“ informiert gut über die

Folgen für Mensch und Natur und bietet gleichzeitig fortschrittliche Lösungen von Leuchten und Leuchtgehäusen, die die Umwelt weniger mit Lichtschmutz belasten.

Ein Poster mit den Folgen von nächtlicher Beleuchtung auf dem Infostand "Rettet die Nacht".

Das Faltblatt wurde vom Naturwissenschaftlichen Verein Osnabrück zusammen mit der Vereinigung deutscher Sternenfreunde und dem Sternenpark Schwäbische Alb herausgegeben. Ein übergeordneter Forschungsverbund mit weiteren Institutionen ist Verbund „Der Verlust der Nacht“.

Mehr Informationen zum Umweltfestival

Das Gesamtprogramm des Festivals und die Liste der Aussteller sind auf www.umweltfestival.de zu finden. Mehr zum Veranstalter, dem Netzwerk ökologischer Bewegungen „Grüne Liga“, ist auf der Seite ihres Landesverbandes www.grueneliga-berlin.de zu finden.

Bericht: Dr. Marion Kwart

© Fotos: M. Kwart, A. Rinner, S. Wachtmann

Urban Gardening wird immer beliebter, wobei Stadtgärtner oft nicht nur ihre eigenen Kräuter, Obst und Gemüse anbauen, sondern häufig auch ihre direkte Umgebung lebenswerter gestalten wollen. Urban Gardening-Flächen sollten gleichzeitig auch vielfältige ökologische Funktionen erfüllen. Es braucht deshalb neue – multifunktionale – Konzepte, um beides zusammen auf knapper werdendem Raum zu ermöglichen. Ein urbaner Waldgärten wäre solch ein multifunktionales Projekt, welches entwickelt und erprobt werden muss.

© clarberlin

Waldgarten - eine langfristig angelegte Form des urbanen Gärtnerns

Ein Waldgarten besteht aus mehreren Ebenen vorwiegend essbarer Pflanzen, die sich ähnlich der Struktur von Wäldern zum Teil überlappen: Obst- und Nussbäume, Sträucher zum Anbau von Beeren und Tee, sowie Gemüse und Kräuter, werden so kombiniert, dass sie miteinander gedeihen und geerntet werden können. Damit sind Waldgärten eine besonders naturnahe und langfristig angelegte Form des urbanen Gärtnerns.

Bürgerbeteiligung in Neukölln

Die Universität Potsdam führt in den nächsten Monaten einen Diskussions- und Arbeitsprozess zum Thema Urbane Waldgärten in Neukölln durch. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob gegebenenfalls angrenzend an den Britzer Garten in den nächsten Jahren ein urbaner Waldgarten entstehen kann. Deshalb sollen möglichst viele interessierte Neuköllner und Berliner dazukommen, um zu diskutieren, ob ein Waldgarten möglich sei. In regelmäßigen Treffen sollen im Laufe des Sommers folgende Fragen beantwortet werden: Wie sehen Waldgärten eigentlich aus? Wie werden sie genutzt und gepflegt? Wer kann welche Aufgaben übernehmen? Mitmachen können dabei alle, die Interesse und Lust am Gärtnern haben - ganz egal erprobter Stadtgärtner oder Laie.

© clarberlin

Auftaktveranstaltung zum Beteiligungsverfahren

Ein erstes gemeinsames Treffen findet am Samstag, den 15. Juni 2019 von 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr in der Kolonie Heimaterde, Meise 25 in 12349 Berlin, statt. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen sowie dem Austausch von Erwartungen, soll gemeinsam die Fläche vor Ort erkundet werden. Wer mitwirken will, kann einfach vorbeikommen.

Mehr Information zum Projekt und dem Beteiligungsverfahren finden Sie im PDF unten und aktuell immer auf www.urbane-waldgaerten.de.

Ab Juni ist der Sender radio B2 auf Sommertour unterwegs und hat dafür Kleingartenanlagen und Campingplätze in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgesucht, um die dortigen Sommerfeste mit Musik, Würstchen und Bier zu bereichern. Von den 13 Terminen finden vier in Berlin statt. Wie in den Vorjahren konnte der Sender keine geschlossenen Veranstaltungen berücksichtigen.

Hier die Termine der Sommertour 2019 für die Berliner:

| 1. Juni | Gartengemeinschaft Papestraße | General-Pape-Str. Tor 1 oder 2 |

| 8. Juni | KGA Britz am Wiesenweg e. V. | Stelzenweg 5, 12359 Berlin |

| 20. Juli | KGA Jungfernheide e. V. | Straße 70 19, 13627 Berlin |

| 17. August | DKK Gerdsmeyer e. V. | Körtingsstraße, 12107 Berlin |

radio B2 wir immer samstags von 14-18 Uhr auf den Sommerfesten mit dabei sein. Bier und Würstchen vom Sender gibt es, solange der Vorrat reicht. Mehr zur Sommertour und den Terminen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf www.radiob2.de/die-radio-b2-sommertour-2019.

Wir wünschen allen Schlager- und B2-Fans viel Spaß!

„Gemeinsam einen essbaren Waldgarten gestalten – aber wie?“

Samstag, 15.06.2019, 14:30 bis 17:00 Uhr in der Vereinsgaststädte der Kleingartenanlage Kolonie Heimaterde e.V. Meise 25, 12349 Berlin

Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Waldgärten als langfristige, multifunktionale Flächennutzung im urbanen Raum“ der Universität Potsdam startet in Zusammenarbeit mit dem Büro Urbanizers das Beteiligungsverfahren zur Entwicklung eines Waldgartens.

Kann in den nächsten Jahren in der Nähe des Britzer Gartens ein Waldgarten entwickelt werden? In einem gemeinsamen Diskussions- und Arbeitsprozess wollen wir herausfinden, ob und wie. Ab Juni fragen wir uns in regelmäßigen Treffen: wie sehen Waldgärten eigentlich aus? Wie werden sie genutzt und gepflegt? Wer kann welche Aufgaben übernehmen? Diese und andere Fragen gilt es im Laufe des Sommers zu beantworten.

Bei Interesse können Sie unter http://urbane-waldgaerten.de/termine/auftaktveranstaltung einen Flyer zur Veranstaltung herunterladen und sich für die Veranstaltung anmelden.

Sie wollen daran mitwirken? Kommen Sie vorbei!

In Berlin leben mindestens 17 Fledermausarten. Aber welche davon fühlen sich auch in den Schmargendorfer Kleingartenkolonien Oeynhausen und Friedrichshall wohl? Um das heraus zu finden liehen wir uns von der „Stiftung Naturschutz Berlin“ https://berlin.artenfinder.net/ Ulltraschallmodule und Tablets für 2 Wochen aus und legten uns abends auf die Lauer.

Die Ausbeute: Jede Menge Zwergfledermäuse (Pipistrellus pipistrellus) aber auch Großer Abendsegler, Nordfledermaus, Rauhhautfledermaus und Mückenfledermaus. Also gleich fünf Arten der streng geschützten Säugetiere gehen bei uns auf Jagd – futtern in einer Nacht bis zu 4000 Mücken. Darauf können wir stolz sein, zeigt es doch nur einmal mehr, wie wichtig und unverzichtbar Stadtgrün und besonders Kleingärten in Berlin auch für die Artenvielfalt sind. Die Mückenfledermaus ist übrigens Deutschlands kleinste: Sie wiegt ganze 3,5 bis 8 Gramm, hat eine Kopf-Rumpflänge von 36 bis 51 mm.

Informationsabend / Schulung für Vorstandsmitglieder und (Kleingarten-) Interessierte

Wenn Kleingartenanlagen über Flächennutzungsplan (FNP) und Bebauungspläne (B-Pläne) gesichert werden sollen, müssen die Pächter ihren Beitrag dazu leisten: Kleingärtnerische Nutzung nach dem Bundeskleingartengesetz. Was ist ein FNP? Und was und ein B-Plan? Was können Vereinsvorstände tun, um Kleingärten langfristig zu sichern?

Man kommt nicht drum herum: Kleingärtnerische Nutzung durchsetzen und soziale, ökologische und klimatische Beiträge für Berlin sichtbar machen. Warum? Über die Möglichkeiten der Sicherung von Flächen durch Planung und Engagement informiert Dr. Norbert Franke vom Bezirksverband Hellersdorf und diskutiert mit den Teilnehmern.

Es sind noch Plätze frei! Investieren Sie zwei Stunden informative Zeit für die Zukunft Ihrer Kleingartenanlage.

Dienstag, 14. Mai 2019, 18 Uhr

Anmeldung online über den Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V.

Kosten für Mitglieder 0,00 Euro!

Grafik: M. Kwart

Das war unser "Tag der offenen Tür" 2019

Am 20. April 2019 war es soweit, unser Vereinshaus wurde den Mitgliedern, Kleingärtnern, Gartenfreunden und neuen Nachbarn, vorgestellt. Seit Wochen steckten die Vorstände, Kassierer, Schriftführung und Beisitzer, in den Vorbereitungen. Stühle wurden lackiert, Möbel zusammengebaut, Rasen gemäht, grundgereinigt und Lampen montiert.

Am Ende war es eine gelungene Veranstaltung, von der jeder viele interessante Eindrücke mitnehmen konnte. Es zeigte sich: " Das Vereinshaus wird eine Begegnungsstätte!".

Wir danken allen Helfern, Gartenfreunden, Sponsoren und Kollegen, die mit dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung so erfolgreich verlaufen ist.

Danke auch an Herrn Zeitz, (http://www.stefan-zeitz.de) der als Fotoreporter spontan einige schöne Momente mit der Kamera eingefangen hat.

Mit freundlichen Grüßen,

Vorstand

Seit 2018 erproben die Deutsche Wildtier Stiftung und die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, zunächst am Beispiel des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf, Maßnahmen zur Aufwertung öffentlicher Grün- und Freiflächen für bestäubende Insekten. Dabei dienen die Wildbienen als Schirmartengruppe, denn von ihrer Förderung profitieren viele weitere Arten.

Hier der ganze Beitrag: https://www.wildbiene.org/berlin/

Da kiekste! Auf Berlins Naturfestival werden 500 Führungen und Aktionen für Besucher organisiert. Könnte man alles mitmachen, wäre man 26 Stunden lang unterwegs. Für das Hauptstadtevent, das die Stiftung Naturschutz Berlin seit 2007 organisiert, reicht mittlerweile auch ein langer Tag nicht mehr aus. Es werden 20.000 Besucher erwartet, die von rund 350 Expertinnen und Experten aus Verbänden, Verwaltungen und Vereinen begleitet werden. Bei den Touren geht es durch wild-grüne Hinterhöfe, Gärten und Naturschutzgebiete, geht es zu Fuß oder per Schiff, geht es um Pflanzen, Tiere und ihre Naturräume.

Programmdetails, Tickets und Reservierungen ab dem 29. April 2019 auf www.langertagderstadtnatur.de

Freiwillige Helfer gesucht: https://www.langertagderstadtnatur.de/cms/index.php?id=150

„Es ist noch Verbitterung da, und wir sind auch noch nicht zufrieden damit, weil wir von der Politik immer noch nichts bekommen haben, dass das da wirklich ein bisschen sicher gemacht wird. Dass das als Grünfläche ausgewiesen wird. Der Teil von dem Groth-Gelände, was gekauft wurde, hat uns die Politik versprochen, dass das dafür jetzt festgeschrieben wird als Kleingartenland und dass das kein Bauland wird. Und das fehlt immer noch, da haben wir bisher immer noch nichts bekommen. Obwohl Groth mittlerweile alles hat, was er haben wollte an Genehmigungen“, sagt Kleingärtnerin Heidemarie Kaap. Hier der ganze Beitrag vom Deutschlandfunk.

Eine weitere Bebauung von Kleingartenflächen hält er in der Hauptstadt für falsch. Michael Matthei, der neue Präsident des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde, bezieht Stellung zum Entwurf des Kleingartenentwicklungs-planes. Hier der Bericht.

„Jeder

Mensch benötigt für seine Grundbedürfnisse und gesellschaftlichen Entwicklung den Zugang zu wichtigen Leistungen wie Wohnung, Nahrung, Bildung, Gesundheit und besonders die

Natur.

Berlin muss sich endlich eine Lobby für das Stadtgrün schaffen, um den Spekulanten und Betondenkern entgegen zu treten. Dazu sollten alle bereit sein. Ich bin es.“

Was Michael Matthei (Foto), der neue Präsident des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde, im Editorial der April-Ausgabe des „Berliner Gartenfreundes" sagt. Hier der ganze

Text.

Gut zwei Wochen hatten wir in den Schmargendorfer Kleingartenkolonien "Oeynhausen" und "Friedrichshall" Wildtierkameras montiert, um mal zu sehen, wer sich so alles bei uns herum treibt. Das Ergebnis: Natürlich jede Menge Vögel wie Haussperlinge, Meisen, Rotkehlchen, Stare, Buchfinken, Elstern, Nebelkrähen, Türken- und Ringeltauben... Aber auch etliche Rotfüchse, ein verhuschter, schemenhafter Marder (nicht zu erkennen, ob Stein- oder Baummarder), kein Waschbär - aber jede Menge geheimnisvolle Augen. Die Kameras hatten wird uns von "Artenfinder" geliehen. Hier gibt´s näheres über die Organisation.

Insektenhotels sollen als Nisthilfen oder zum Überwintern dienen. Damit Wildbienen oder Wespen sich darin aber auch wohlfühlen, sind etliche Tipps zu beachten: Kein Weichholz benutzen. Löcher immer nur quer zu den Jahresringen bohren – zwischen 2 und 9 mm Durchmesser. Röhrchenhalme glätten und einseitig verschließen. Keine Kiefernzapfen oder Stroh verwenden. Die richtigen Blühpflanzen fürs Frühstück anbieten… Hier der Bericht von SWR Wissen.

Sie hat goldene bis kupferrote Augen mit charakteristischen waagerechten Pupillen: Die Erdkröte ist die größte heimische Krötenart und wird bis zu 30 Jahre alt. Zu ihren Lieblingsspeisen zählen Nacktschnecken, Kartoffelkäferlarven, Falter wie Kohl- und Erdeulen, Rapsglanzkäfer, Fliegen, Raupen, Asseln und Insektenlarven. Einen geschützten Lebensraum kann man der Erdkröte im Garten durch Laub- oder Reisighaufen, Totholz, Bretter, Wildstrauchhecken, krautige Pflanzen oder Höhlen in Trockensteinmauern und Steinhaufen bieten. Hier ein Beitrag aus „giftfreies Gärtnern“.

Schon mindestens seit 2016 läuft ein Kampf um das Westkreuz, ein ursprüngliches Bahngelände, großteils eine Brache, daneben Kleingärten. Soll dort ein Park entstehen, sollen dort die Parzellen erhalten werden – oder müssen dort vielleicht 1000 Wohnungen gebaut werden? Was wird mit dem Bürgerbegehren, sämtliche Grünflächen im Bezirk zu erhalten, welches einstimmig von allen Fraktionen in der Bezirksverordneten-versammlung beschlossen wurde? Hier dazu ein Bericht aus der Berliner Woche.

„Jetzt im Frühjahr lassen sich Wildkräuter sehr gut mit der Hand ausreißen, bevor sie sich ausbreiten“, sagt Derk Ehlert (Foto), Pressereferent bei der Senats-umweltverwaltung, zum morgigen internationalen Tag des Unkrauts. „Man kann auch natürliche Schädlings-bekämpfer verwenden, indem man zum Beispiel Schnittlauch in die Rabatten pflanzt oder Brennnesselsud als Unkrautvernichter nutzt. Wer aber einen ökologisch wertvollen Garten haben möchte, sollte eben auch die richtigen Bedingungen schaffen“ - wenn beispielsweise jeder Gartenbesitzer einen Quadratmeter ungeliebte Brennnesseln stehen lassen würde, hätten wir in Berlin viel mehr Schmetterlinge. Hier der Bericht aus der Berliner Morgenpost.

Der Deutsche Wetterdienst hat nun ein neues Prognosemodell entwickelt, welches vor Dürren wie im letzten Jahr - für Brandenburg das trockenste Jahr überhaupt - besser warnen soll. In die Berechnungen fließt nun auch die Bodenfeuchte ein. Hier der Bericht der rbb-Abendschau. Und noch ein Beitrag zum Thema aus der BZ.

„Berlin muss sich endlich eine Lobby für das Stadtgrün schaffen. Dazu müssen alle Grüninteressierten bereit sein. Berlins Kleingärtner sind es.“ Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde nahm jetzt Stellung zum Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes. Er fordert eine rechtliche Verbindlichkeit und keine ständigen Schutzfristverlängerungen: „Unsere Forderung ist nicht das viel zitierte Jahr 2030, sondern der dauerhafte Schutz der Berliner Kleingartenflächen – nicht nur der Schutz und Ausbau der Anzahl unserer Pächter auf den bestehenden, zum Teil schon verkleinerten Flächen.“ Hier zur Stellungnahme des Landesverbandes.

Er wurde erst 2014 in Berlin entdeckt, der aus Asien eingeschleppte Buchsbaum-zünsler, ein Schmetterling, dessen Raupen sich auf Buchsbäumen wohlfühlen und ganze Bestände davon völlig kahlfressen. Bereits 2017 konnte nach Angaben der Senats-Umweltverwaltung ein flächendeckender Befall im gesamten Stadtgebiet der Hauptstadt festgestellt werden. Und das warme Wetter im Sommer 2018 begünstigte die Ausbreitung weiter. Hier der Bericht aus Tag24.de.

„Verwirrung gibt es um die Reste der Kleingartenkolonie Oeynhausen in Schmargendorf. Vor zwei Wochen hatten wir berichtet, dass auch der landeseigene Teil der Kolonie mit 122 Parzellen neuen Wohnhäusern weichen könnte. Diesen Eindruck erweckt der noch unveröffentlichte Berliner „Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030“. Auf Anfrage der FDP-Fraktion sagte Baustadtrat Schruoffeneger, man wisse davon bisher nur aus dem Tagesspiegel. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung habe auf Nachfrage mitgeteilt, dass lediglich das laufende Bauprojekt der Groth-Gruppe auf dem privaten Grundstücksteil gemeint sei. Über diese Auskunft wundert sich nicht nur Schruoffeneger. Denn im Stadtentwicklungsplan ist von einem „mittelfristigen“ Wohnungsbaupotenzial in sieben Jahren die Rede. Nun will der Stadtrat in einem Brief an den Senat klar stellen, dass der Bezirk die verbliebenen Kleingärten bald baurechtlich sichern will.“

Aus „Tagesspiegel Leute“, Charlottenburg-Wilmersdorf.

„Wir haben Ausgleichsflächen vorgesehen, wo neue Kleingartenanlangen entstehen können. Wir haben sogar von der Fläche mehr Ersatzflächen ausgewiesen als jetzt erst mal in Anspruch genommen werden. Insoweit gibt es schon auch ganz konkrete Angebote und auch finanzielle Entschädigungen.“ So Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) zum Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes. Hier der Bericht von rbb 24.

Kleingärten bieten einen unglaublichen Strukturreichtum mit ihren Hecken, Reisig- und Komposthaufen, dem bunten Flickenteppich aus Beeten mit blühenden Gemüse- oder Zierpflanzen: Schweizer Forscher konnten in Zürcher Gärten rund 1000 Tierarten und 1000 Pflanzenarten nachweisen. Und die kleinen Grünzellen haben noch viel mehr zu bieten. Hier ein Bericht aus Geo.

Es summt und brummt immer weniger in der Natur. In Deutschland gibt es heute 75 Prozent weniger Insekten als noch vor knapp 30 Jahren. Das Sterben der Insekten hat dramatische Ausmaße und ist wissenschaftlicher Fakt. Alle Forschungsergebnisse nennen für das Insektensterben zwei Hauptgründe: den Klimawandel und die intensive Landwirtschaft. Bundesagrarministerin Julia Klöckner und Bundesumweltministerin Svenja Schulze müssen jetzt gemeinsam handeln. Sie müssen unsere Insekten retten. Unterstützen Sie unseren Protest an die Ministerinnen! Hier der Bericht vom BUND.

In Berlin hält man sie für selbstverständlich: Spatzen. Noch! Denn auch bei uns bekommen die kleinen Tschilper Probleme: Wie anderen Vogelarten auch macht ihnen vor allem der Mangel an Insekten zu schaffen, denn die sind für Jungenaufzucht unersetzbar. Die zunehmende Flächenversiegelung, der Mangel an naturnahen, verwilderten Grünflächen, artenarmes Einheitsgrün, exotische Bepflanzungen und der vermehrte Einsatz von Pestiziden lassen die Insektennahrung knapp werden. Aber auch mangelnder Wohnraum ist inzwischen ein Problem. Hier ein Bericht von umweltzoneberlin.de. Und zum Weltspatzentag auch noch ein Bericht des NABU Berlin.

Walter Tächl (links) und Ata Demirkiran

In der Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Oeynhausen wurde am 16. März turnusmäßig ein neuer Vorstand gewählt.

Geschäftsführender Vorstand

1. Vorsitzender: Walter Tächl (140 von 141 Stimmen, 1 Enthaltung)

2. Vorsitzender: Ata Demirkiran (141)

1. Kassierer: Peter Beloch (135, 5 Nein, 1 Enth.)

1. Schriftführer: unbesetzt (niemand kandidierte)

---

Zum Gesamtvorstand gehören auch

2. Schriftführerin: Marlis Till (140, 1 Nein)

2. Kassiererin (Stromkasse): Petra Neumann (140, 1 Enth.)

Gartenfachberater: Enrico Fischer (141)

Beisitzer: Ralph Schulz (141)

---

Zu Kassenprüfern (keine Vorstandsmitglieder) wurden gewählt: André Pezold und Wolfgang Mahnke

Ein Entwurf für den „Stadtentwicklungsplan (Step) Wohnen“ des Berliner Senats listet Projekte, Potenziale und Instrumente auf, um den steigenden Wohnraumbedarf zu decken. Dazu wurde ein Potenzial von knapp 200.000 Wohnungen auf dem Stadtgebiet ermittelt. 90.000 davon werden als kurzfristig (binnen 3 Jahren) realisierbar eingeschätzt, 63.000 als mittelfristig (innerhalb 7 Jahren), 47.000 als langfristig (innerhalb von 12 Jahren).

In einer ersten Stufe wird die Bebauung teils schon bekannter Areale genannt: die Kolonien „Alter Exerzierplatz“ in Spandau, „Oeynhausen“ in Charlottenburg-Wilmersdorf sowie „Sonnental“ und „Pappelgrund“ in Pankow. Dort seien jeweils 200 bis 1000 Wohnungen möglich. Hier der Bericht aus der Berliner Morgenpost.

Wenigstens als abschreckendes Beispiel taugt der plattgemachte Teil der Kleingarten-kolonie Oeynhausen in Schmargendorf noch. „Wir wollen kein zweites Oeynhausen und das Gelände räumen, um es dann brach liegenzulassen“, sagt jetzt Cerstin Richter-Kotowski, die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Immerhin! Hier der Bericht aus der Berliner Woche.

Alle Kleingärtner sind am Freitag, 29. März 2019, von 15:00 bis 20:00 Uhr aufs ehemalige Reemtsma-Gelände zu Frühlingsfest und Bürgerinformation zur Quartiersentwicklung eingeladen. Bitte anmelden unter dasfest@gowest.berlin

Es gibt um 17, 18 und 19 Uhr Führungen übers Gelände und ein buntes Programm. Hier ist die Einladung mit weiteren Infos nachzulesen.

Er war seit 2012, also schon eine gefühlte Ewigkeit, Gesicht und Stimme aller Berliner Gartenfreunde, Günter Landgraf. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten im Landes-verband der Gartenfreunde. Nach dem Rücktritt des bisherigen Chefs übernahm am Wochenende Michael Matthei (im Foto 3. v. links) dieses Amt, der bislang Schriftführer im Vorstand gewesen war. Hier ein Kurzbericht des Landesverbandes.

Der Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes 2030 (KEP) zeigt in vielen Facetten die Wichtigkeit von Berliner Kleingärten auf. In dieser Grafik wird die Bedeutung von Kleingartenanlagen im urbanen Kontext aufgezeigt. Das ist eine Gesamtbewertung aus Schutzwürdigkeit der Böden, Versorgung mit wohnungsnahen Grün, Einwohnerzahl der Umgebung und Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht.

Gut 90 % der Kleingärten Berlins weisen eine mindestens hohe Bedeutung im urbanen Kontext auf. Über 60 % der Kleingärten haben eine „sehr hohe“ und „höchste“ Bedeutung.

Legende Bedeutung: pink – höchste, rot – sehr hohe, ocker – hohe, gelb – mittlere.

Der Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes 2030 (KEP) zeigt in vielen Facetten die Wichtigkeit von Berliner Kleingärten auf. In dieser Grafik werden Kleingärten und die Schutzwürdigkeit der Böden gezeigt.

„Das sich daraus ergebene Bild ist eindeutig: 86 % der Kleingartenanlagen sind den drei höchsten Schutzkategorien zuzuordnen, davon sind allein 53 % als „sehr hoch“ bewertete Böden. Dies ist umso bemerkenswerter, da diese Bewertungskategorie nur 17 % der Landfläche Berlins (ohne Straßen und Gewässer) einnehmen. Der geringe Anteil der höchsten Schutzkategorie erklärt sich aus der Seltenheit der am höchsten bewerteten Böden. Diese machen lediglich 5 % der bewerteten Fläche Berlins aus und umfassen z. B. Niedermoorstandorte, Luchwälder oder feuchte Niederungen."

Legende Schutzwürdigkeit: rot – sehr hohe, grau – geringe, gelb – mittlere.

Der Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes 2030 (KEP) zeigt in vielen Facetten die Wichtigkeit von Berliner Kleingärten auf. In dieser Grafik werden Kleingärten und ihre Schutzwürdigkeit aus stadtklimatischer Sicht gezeigt.

„Über 96 % der Berlin Kleingartenanlagen sind der höchsten und hohen Schutzwürdigkeitsklasse zuzuordnen, da sie Bestandteil einer Kaltluftleitbahn sind oder sich in deren 500 m Radius Siedlungsräume mit einer ungünstigen thermischen Situation befinden oder sich in deren 250 m Radius Siedlungsräume mit einer weniger günstigen thermischen Situation befinden und die zusätzlich eine überdurchschnittliche Mikroklimavielfalt aufweisen. Die Flächen mit der höchsten Schutzwürdigkeit liefern zum einen relevante Mengen an Kaltluft zur Abkühlung der angrenzenden Quartiere und weisen gleichzeitig noch eine hohe Aufenthaltsqualität am Tage auf.“

Legende: türkis – höchste Schutzwürdigkeit, grau – ohne Bewertung.

Der Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes 2030 (KEP) zeigt in vielen Facetten die Wichtigkeit von Berliner Kleingärten auf. In dieser Grafik werden „Kleingartenanlagen und die Versorgung der Quartiere mit wohnungsnahem Grün“ gezeigt.

„Kleingärten können in hoch verdichteten Stadtquartieren, die vielfach eine schlechte Ausstattung mit fußläufig erreichbaren (500 m Entfernung) öffentlichen Grünflächen aufweisen, eine kompensatorische Erholungsfunktion für die Stadtbewohner erfüllen.“

„65 % der Berliner Kleingartenflächen liegen in Stadtquartieren mit einer schlechten oder sehr schlechten Versorgung mit wohnungsnahen, öffentlichen Grünanlagen. Diese 65 % weisen ein hohes Potenzial zur perspektivischen Abmilderung einer schlechten wohnungsnahen Grünversorgung auf.“

Kleingartenanlagen im Nahbereich der Berliner Innenstadt weisen entsprechend der dort schlecht versorgten Bereiche ein hohes Potenzial auf. Dies betrifft auch besonders die Kleingartenanlagen in Schmargendorf.

Legende Versorgung Quartiere: dunkelbraun – sehr schlecht, ocker – schlecht, dunkelgrün – gut, hellgrün – mittel.

Jetzt liegt ein erster Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes Berlin 2030 vor. Der Entwurf sieht weiterhin den dauerhaften Erhalt von ca. 83 % der Kleingartenfläche und rd. 60.000 Parzellen in Berlin vor. Weitere ca. 9 % (rd. 6.800 Parzellen) des Gesamtbestandes sollen nicht vor 2030 in Anspruch genommen werden. Für diese Kleingartenanlagen (KGA) soll im weiteren Verfahren geprüft werden, inwieweit sie durch alternative Bauflächenpotenziale ersetzt werden können oder ob durch entsprechende Bebauungskonzepte auf diesen Flächen ein Teil der kleingärtnerischen Nutzung erhalten werden kann. Hier der Link auf den Landesverband der Gartenfreunde.

Legende: grün – dauerhaft gesicherte Kleingärten, blau – dauerhaft zu erhaltende Kleingärten mit Handlungsbedarf, gelb – Kleingärten mit langfristiger Nutzungsperspektive.

In einer ersten Reaktion auf den Entwurf des Kleingartenentwicklungsplanes sagt Günter Landgraf: Er wünsche sich mehr Dialog. Der Präsident des Landesverbandes der Garten-freunde hofft auf zeitnahe Ersatzflächen für wegfallende Parzellen und kritisiert, dass bislang überhaupt keine Flächen dafür vorgegeben seien. Eine Klage gegen das Vorhaben sei für den Landesverband zu kostspielig. Hier geht es zum Interview mit Inforadio.

Soll "Oeynhausen" zum zweiten Mal amputiert werden?

Der aktuelle Entwurf des Stadtentwicklungsplanes sieht auch die „bauliche Nutzung grüner Bauflächenpotenziale“ vor. Auf bisherigen Grünflächen sollen 10.000 Wohnungen entstehen. Das sind vor allem landeseigene Kleingärten. Klar als "nach 2030 bebaubar" gekennzeichnet ist darunter auch der landeseigene Teil der Kleingartenkolonie „Oeynhausen“! Hier der Bericht des Tagesspiegel.